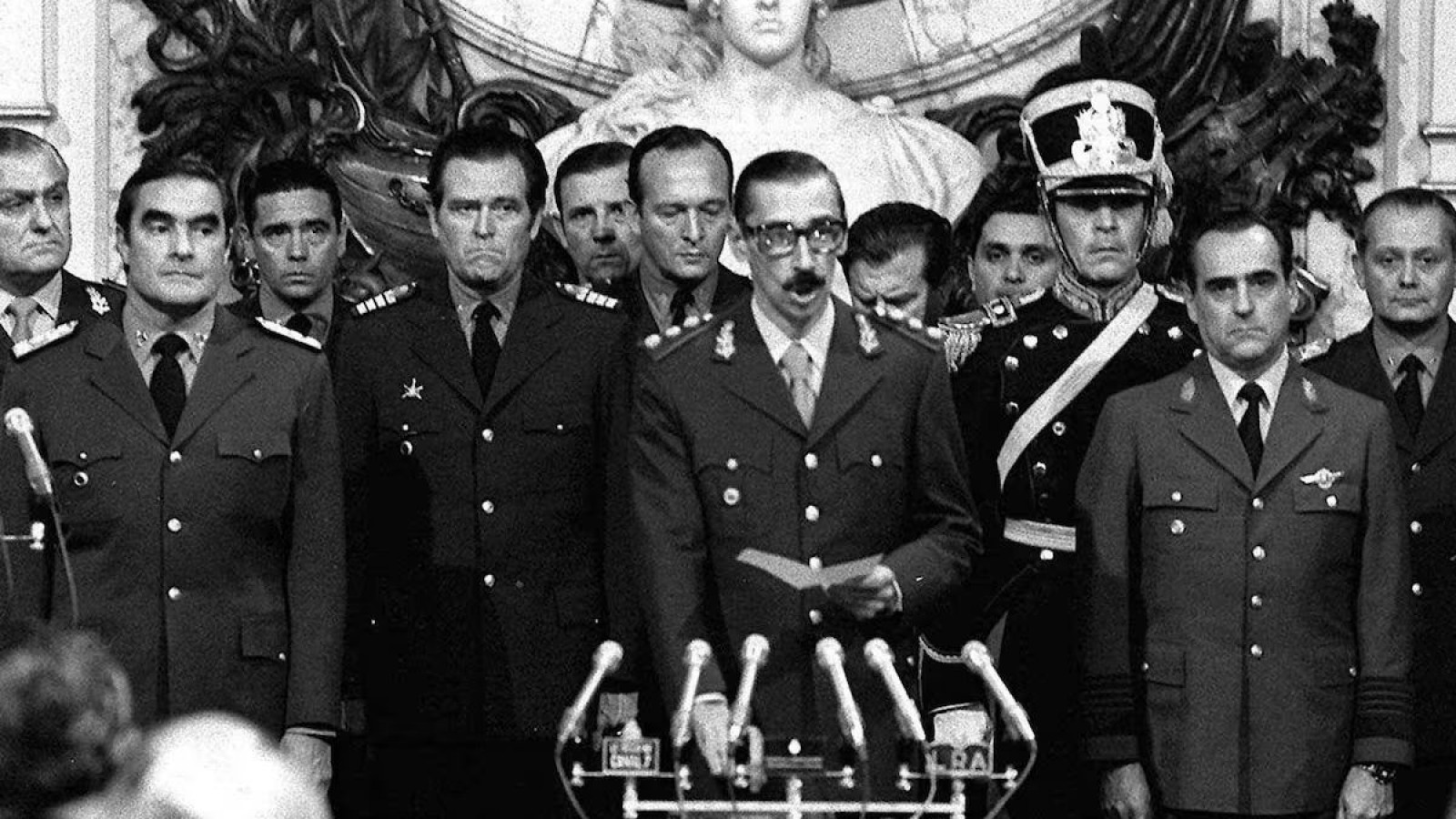

24 de marzo: memoria de una Nación herida y diezmada

El autodenomiado "Proceso de Reorganización Nacional", estuvo encabezado por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas. La historia no es solo un relato lejano, es una advertencia.

El 24 de marzo de 1976, Argentina vivió un golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, instaurando una dictadura militar que perduraría hasta 1983. Este régimen, conocido como el "Proceso de Reorganización Nacional", estuvo encabezado por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas: el teniente general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Armada) y el brigadier general Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea).

Contexto y Objetivos del Golpe

En ese entonces, el país atravesaba una profunda crisis económica, social y política, marcada por una alta inflación, conflictos laborales y la actividad de organizaciones armadas. La Junta Militar justificó su intervención como una necesidad de "reorganizar" la nación y combatir la "subversión". Sin embargo, la represión se extendió más allá de los grupos armados, afectando a sindicalistas, estudiantes, periodistas, artistas y ciudadanos comunes.

Política Económica: Beneficiarios y Perjudicados

El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, implementó un programa neoliberal que redujo la intervención estatal y promovió la apertura económica. Estas medidas incluyeron la disminución de impuestos a las importaciones y la reducción del déficit fiscal. Si bien inicialmente generaron confianza entre inversores locales y extranjeros, provocaron un aumento de la deuda externa. Durante la dictadura, la deuda externa argentina se disparó de 7.800 millones a 45.000 millones de dólares, un aumento de 37.200 millones. Este incremento se debió a la estatización de deudas privadas, una apertura indiscriminada y un endeudamiento sin control, lo que hipotecó el futuro del país y dejó secuelas económicas que aún perduran.

El Mundial de Fútbol de 1978: Propaganda y represión

En 1978, Argentina fue sede del Mundial de Fútbol. El régimen utilizó este evento como una herramienta de propaganda para mejorar su imagen internacional y desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos. El eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos" buscaba contrarrestar las denuncias internacionales sobre la represión.

Durante el torneo, mientras la euforia por el fútbol ocultaba el horror, Marta Moreira de Alconada Aramburú, una de las Madres de Plaza de Mayo, rompió el silencio. Se acercó a periodistas holandeses y, con voz quebrada por el dolor, lanzó un ruego que estremeció al mundo: "Por favor, ayúdennos, ayúdennos, ustedes son nuestra última esperanza". Esta escena, captada por Jan Van der Putten de la televisión VARA, expuso ante la comunidad internacional la verdad que la dictadura intentaba ocultar: detrás de la pelota, Argentina era un país donde se desaparecían personas.

En este contexto, el cronista mendocino Enrique Romero, corresponsal de El Gráfico, participó en una farsa. Publicó una carta falsa, supuestamente escrita en inglés por el capitán de la selección holandesa, Ruud Krol, diciendo que los soldados argentinos eran amigos y que el país estaba lleno de tranquilidad. La carta nunca fue escrita por Krol; fue una invención descarada para encubrir la brutalidad del régimen, uno de los fragmentos de la misma el jugador le contaba a su hija de que si habían soldados en las calles con fusiles pero disparaban flores.

"No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos"

Videla, con su tono imperturbable, dejó una de las frases más escalofriantes de la dictadura. El 14 de diciembre de 1979, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el periodista José Ignacio López le preguntó por los desaparecidos. La respuesta fue brutal en su frialdad: "Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido". Una declaración que resumió el cinismo del régimen y la impunidad con la que actuaban. Videla murió en prisión en 2013 sin jamás mostrar arrepentimiento ni asumir responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando.

La Guerra de Malvinas: último intento de legitimación

En 1982, la dictadura, en un intento por recuperar apoyo popular, decidió ocupar las Islas Malvinas, territorio en disputa con el Reino Unido desde 1833. La operación, encabezada por el general Leopoldo Galtieri, derivó en un conflicto armado que culminó con la rendición argentina el 14 de junio de 1982. El conflicto resultó en 649 militares argentinos fallecidos, de los cuales 323 perecieron en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, atacado por el submarino británico HMS Conqueror bajo órdenes de la primera ministra Margaret Thatcher y que el mismo fue un crimen de guerra ya que se produjo fuera del área de exclusión. Además, más de 350 excombatientes se suicidaron tras su regreso, afectados por las secuelas de la guerra.

Transición democrática y políticas de derechos humanos

La derrota en Malvinas aceleró el fin de la dictadura. En 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia y promovió el juicio a las Juntas Militares, estableciendo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que documentó las violaciones a los derechos humanos en el informe Nunca Más.

Sin embargo, su sucesor, Carlos Menem, en 1990, indultó a los militares condenados, generando controversia y dolor entre las víctimas. En contraste, en 2004, el presidente Néstor Kirchner ordenó retirar los cuadros de los dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar, simbolizando un gesto de compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Resistencia y lucha por la memoria

Frente al terror estatal, surgieron movimientos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Estas mujeres comenzaron a reunirse en 1977 en la Plaza de Mayo, exigiendo información sobre sus hijos y nietos desaparecidos. Las Abuelas se enfocaron en localizar a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, muchos de los cuales fueron apropiados por familias vinculadas al régimen. Hasta la fecha, han restituido la identidad de 133 nietos, aunque aún quedan muchos por encontrar.

Similitudes preocupantes

La dictadura dejó una profunda herida en la sociedad argentina, con 30.000 desaparecidos, torturas sistemáticas y prácticas atroces como los "vuelos de la muerte". Hoy, los ecos de la historia resuenan con una alarma preocupante. Bajo el manto de la "libertad", se asoman discursos autoritarios que, en lugar de defender derechos, se adentran en el terreno de la represión.

Hoy, la memoria de esa dictadura sigue viva, pero no siempre se respeta. Algunos discursos autoritarios en el presente parecen traer ecos de aquellos años oscuros. El gobierno de Javier Milei, por ejemplo, ha mostrado una falta de tolerancia alarmante frente a las protestas sociales. Su relación con figuras autoritarias, su admiración por Margaret Thatcher (quien cometió el crimen de guerra de hundir el General Belgrano) y sus políticas neoliberales hacen pensar que hay paralelismos con el pasado.

Y luego, está la negación. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha sido acusada de minimizar las atrocidades de la dictadura. Justificó su encuentro con Videla en prisión y defendió la acción de los militares como una respuesta a la "violencia terrorista". Esa postura negacionista no solo ofende, sino que pone en peligro la memoria colectiva. El futuro se construye con la verdad, y en este país, esa verdad debe ser preservada.

La memoria es nuestro escudo

Lo que vivimos entre 1976 y 1983 fue el costo de decisiones económicas similares a las que hoy se están tomando. La historia no es solo un relato lejano, es una advertencia. No podemos permitir que los fusiles de la dictadura, disfrazados de promesas de libertad, vuelvan a ser la norma. La memoria es nuestro escudo, y mientras miramos al presente, no debemos olvidar lo que el pasado nos enseñó. Porque si olvidamos, corremos el riesgo de repetirlo.