Cicatrices del horror: Las historias prohibidas de Ambrosio Sandes

Su nombre en los combates inspiraba miedo, incluso entre sus propios hombres. Decían que en la batalla no luchaba, sino que cazaba. Ambrosio Sandes: uno de los coroneles de Mitre que fue enterrado en una profunda fosa del Cementerio Municipal de Mendoza, con su ropa militar.

Esta historia olvidada de nuestra Mendoza de antaño comienza en la entrada al Sector Antiguo del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, cuando una turista de San Juan preguntó (con inocente curiosidad), al historiador local Juan Carlos González, quién descansaba en paz en ese pequeño y solitario sepulcro. La respuesta fue inmediata, casi como una advertencia:

Vea, no creo que sea en mucha paz, porque allí están los restos mortales del coronel Ambrosio Sandes, conocido entre las montoneras como uno de los coroneles de Mitre, aunque los pobladores la llamaban "Carbonera de Sandes" ... uno de los personajes más sanguinarios de la historia del Ejército Argentino.

Por Orlando Pelichotti

El silencio y el tiempo se apoderaron del lugar. Sólo se escuchó el clic nervioso de un par de celulares antes de que el contingente se retirara rápidamente, dejando atrás del desteñido cipo de cemento alisado, donde el nombre del coronel se niega a ser devorado a pesar que ya pasaron 162 años... o por algo más.

Más allá de Uruguay: por el honor de la Civilización y Barbarie

Ambrosio Sandes nació en la ciudad de Paysandú, Provincia Oriental (actual República de Uruguay), en 1815, y se alistó en el ejército a los 16 años, donde tuvo su bautismo de fuego en la Guerra Grande, (involucrando también potencias extranjeras como Argentina y Brasil, que intervinieron apoyando a diferentes bandos), donde formó la primera línea de lanzadores, bajo las órdenes directas del colorado Fructuoso Rivera, de quién aprendiera las estrategias militares de una manera práctica porque participó en las primeras líneas en 19 batallas, durante 17 años.

Después se uniría a las órdenes de Justo José de Urquiza, durante dos años, participando incluso en la batalla de Caseros (el 3 de febrero de 1852), hasta que a finales de ese mismo año se pasó definitivamente a las filas de los Unitarios, participando ya con un alto rango militar, del lado del Estado de Buenos Aires, contra la Confederación, en la recordada batalla de Cepeda (el 23 de octubre de 1859).

Otro hito en su carrera militar fue la de participar en la batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861, que marcaría el fin de la Confederación Argentina y la unificación nacional, frente al poder de Buenos Aires. Ambrosio Sandes era más mito que hombre, más cuchillo que soldado. Había ocupado seis rangos en el Ejército, trepando sobre cadáveres enemigos y órdenes cumplidas con una eficiencia brutal.

Su nombre en los combates inspiraba miedo, incluso entre sus propios hombres. Decían que en la batalla no luchaba, sino que cazaba. Se movía con la certeza de quien ha hecho un pacto con la muerte. Luego vendría la trágica batalla de Cañada de Gómez, (22 de noviembre de 1861), recordada al día de hoy como La matanza de Cañada de Gómez, dado que asesinaron a más de 200 soldados y jefes que se habían rendido, muchos degollados por él mismo, hecho por el cual lo ascendieron al grado de coronel.

En los primeros días del 1862, marchó junto a su tropa, hacia las entrañas del país, como si respondiera al llamado de una voluntad más oscura que la de Wenceslao Paunero -otro oriental curtido en guerras-. Su misión le dejó cicatrices ardientes en San Luis, Mendoza y San Juan, donde la crueldad no se ocultaba: venció a las montoneras y, sin pestañear, mandó al silencio eterno a decenas de enemigos rendidos. Con el Interior rendido ante las fuerzas unitarias y sus aliados, sólo quedaba un último resplandor rebelde: La Rioja, aún guiada por su indómito caudillo Ángel Vicente Peñaloza "el Chacho".

Tras la batalla en Las Aguaditas, marzo de 1862, el luto por su ayudante y amigo muerto de nombre José, se convirtió en un despiadado verdugo: siete oficiales fueron ejecutados como ofrenda a esa furia. Luego recorrió el interior riojano como una sombra, cazando decenas de fantasmas y a otros tantos montoneros por igual.

En Lomas Blancas, el destino jugó su carta: un gaucho lo derribó y pudo matarlo... pero no lo hizo. Perdón o desprecio, nadie lo sabe. Él, sin embargo, volvió con victoria entre los dientes. Y con ella, la sentencia: todos los prisioneros fueron degollados. Sus cuerpos, consumidos por el fuego, dejaron cenizas en lugar de tumbas.

En Salinas Grandes, Sandes venció a Peñaloza, repitiendo su macabra costumbre: ejecutando a todos los oficiales capturados, y a muchos soldados. No actuaba solo por crueldad; seguía órdenes de Sarmiento, entonces gobernador de San Juan, quien le había ordenado no dejar prisioneros. A veces, por puro capricho, Sandes perdonaba a algún gaucho.

Tras una breve victoria, Peñaloza obligó al gobierno a firmar el Tratado de La Banderita. Intentó canjear prisioneros, pero ya era tarde: Sandes los había matado despiadadamente a todos. El indulto fue ignorado, y la cruel persecución continuó.

En 1863, Peñaloza se alzó en armas otra vez. Mitre nombró al sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento como ministro de la guerra, y este volvió a confiar en Sandes. Pero antes de partir, el coronel fue herido por un gaucho a la salida de una pulpería en San Luis: una hoja de 20 centímetros quedó clavada en su costado.

Días antes fue designado al Regimiento Primero bajo las órdenes del comandante Ignacio Segovia, aunque desangrándose lentamente, pero fiel a sí mismo hasta el final: se negó a recibir atención médica. No aceptó remedios ni consuelo. Como si la muerte, al fin, fuera una orden que no podía desobedecer. Murió dos días después.

Desde San Juan, Sarmiento -ese estratega de ideas y pólvora- pronunció su epitafio: "Su muerte es un verdadero triunfo de la montonera." Y acaso lo fue. Por años, su nombre resonó entre los cerros como un mal recuerdo. En La Rioja y Cuyo, bastaba nombrarlo para helar la sangre: era mito, sombra, espanto. No había perdón para sus actos, ni redención en los relatos.

Sus hijos, huérfanos de padre y de destino, quedaron bajo la tutela de Bartolomé Mitre. Se supo que cruzaron el continente y fueron a formarse en el Colegio Militar de Estados Unidos, como si el futuro pudiera escribirse en otra lengua, lejos de la sangre de Federales y Unitarios.

Y así terminó Sandes: no con el estruendo de una última carga, sino con el silencio de una herida mal cerrada, arrastrando consigo el eco brutal de una guerra que, aunque escrita en libros, jamás dejó de arder en la memoria del pueblo.

Verdad revelada: Una foto con 54 marcas de las mil muertes

Regresamos a marzo de 1861, cuando un coronel Ambrosio Sandes, permanecía inmóvil durante muchos minutos, sentado en el estudio improvisado en la sala de su casa, frente al daguerrotipo del fotógrafo francés Emil Mangel Du Mesnil. El retrato que le harían no sería uno cualquiera porque exigió que se lo tomaran con el torso desnudo. Quería que las cicatrices hablaran por él. Cincuenta y cuatro marcas, profundas, torcidas, algunas aún rosadas como carne viva, recorrían su cuerpo como un mapa de guerra. Eran sus trofeos personales, de combates que pocos vivieron para contar. Marcas de lanzas, bayonetas, y las balas... todo estaba ahí, dibujado en piel endurecida y blanca.

Pero lo más temido no era su coraje, sino su juicio. Sandes no respetaba las rendiciones. Para él, un enemigo vivo era una traición en potencia. Y bajo esa lógica, degollaba a los derrotados con la misma serenidad con la que firmaba despachos. Nadie olvidaba cómo, durante la persecución al caudillo Ángel Vicente "el Chacho" Peñalosa, arrasó pueblos enteros bajo órdenes directas de Domingo Faustino Sarmiento. El escritor-presidente lo llamaba "mi lanza incorruptible", aunque en privado lo describía como "un león rabioso que sólo responde a la voz de su domador".

En la fotografía que aún sobrevive al tiempo, Sandes mira sin expresión, sin sonrisa. Las heridas en su piel no supuran ya sangre, pero lo hacen de otra forma: cuentan una historia de una patria en construcción, levantada a cuchillazos, sin piedad, sin pedir siquiera disculpas. A veces, al observar la imagen, algunos aseguran que pueden sentir el peso de su mirada, juzgando desde otro siglo.

Sus últimos días en nuestra provincia

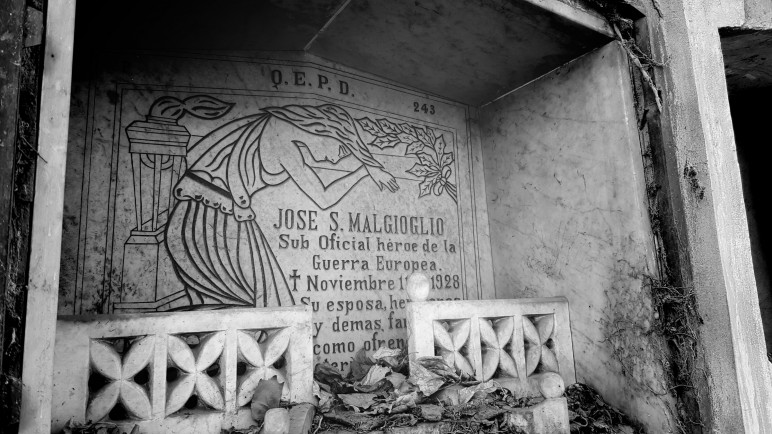

En el Archivo General de la Nación, está asentada la fecha de su deceso el sábado 5 de septiembre de 1863 -así también lo indica la centenaria lápida de mármol Carrara que destaca dos lanzas bien visibles, una escondida entre las coronas, atravesadas todas por dos espadas, que resguarda sus restos mortales. Pero la muerte no fue clara en esa fresca noche de luna cuarto menguante, ni menos serena. Las circunstancias que la rodearon quedaron envueltas en sombras, alimentando un debate que aún divide a los historiadores.

Algunos sostienen que fue envenenado durante un banquete de gala en Mendoza, entre copas y saludos con dirigentes políticos, fue víctima de una venganza silenciosa urdida por allegados de su enemigo el Chacho Peñaloza. Otros, en cambio y con evidencias documentales y estudios científicos, históricos y etnográficos apuntan a un hecho más crudo: una herida profunda, recibida días antes a la salida de una pulpería en San Luis, tras un enfrentamiento confuso con un gaucho armado de filo largo y decisión aún más larga.

Lo cierto es que su cuerpo fue enterrado dos días después a su muerte, en una profunda fosa del Cementerio Municipal de Mendoza, con su ropa militar, rodeado de enemigos, pero jamás derrotado. Nadie lloró en su entierro, pero todos recordaron el silencio espeso que dejaba tras de sí.

Porque hay hombres que no descansan en paz.

En 1869, fue depositado en ataúd pequeño de madera, en el interior del cipo funerario de cemento alisado de forma prismática con base rectangular de 3 m de alto por 1,5 m de ancho, que observamos en la actualidad, sobre la entrada principal del antiguo cementerio.

Hace pocos años, se volvieron a exhumar sus restos mortales, con fines de un estudio desde el enfoque osteobiográfico-histórico, donde arrojó importantes datos: que fue corpulento, de piel blanca, cabellos y barbas castaños, una estatura promedio de 177,4 cm, con edad promedio en 46 años y una masa corporal promedio en vida de 70 kg. Uno de los rasgos más distintivos del esqueleto -atribuido a Ambrosio Sandes- revela una vida marcada por la violencia y el desgaste extremo del cuerpo. Las huellas en los huesos no mienten: fue un hombre forjado en el combate, donde la guerra no era un episodio, sino una forma de existir.

La tumba guarda desde entonces en silencio su nombre; el misterio, en cambio, sigue al acecho después de 162 años, sin cruz ni fecha que lo detenga. Porque hay hombres que no descansan en paz, como el coronel Sandes, uno de ellos.

Nacido para ser ficción: Una vida que inspiró historietas y hasta una película del séptimo arte

Una curiosidad poco conocida es que, en 1963, la Revista Folklore rescató la historia de "Calaucha", un joven montonero riojano al servicio del Chacho Peñaloza, quien en una escaramuza logró herir, con increíble audacia, al temido coronel Ambrosio Sandes, del Ejército Nacional. Esta escena, cargada de leyenda y valentía popular, también fue recreada en formato de historieta en la revista Historietas de Episodios y Leyendas de Nuestra Historia, apareciendo en los números 44 (14 de mayo de 1963) y 50 (6 de agosto del mismo año), donde el drama del enfrentamiento se convirtió en relato gráfico al alcance de todos. Una vez más, la historia grande y la memoria popular se cruzan en los márgenes del folclore y el papel impreso, mostrando un histórico pacto con la muerte.

En la película de cine Los degolladores, de Arturo Marinho, la figura del militar Sandes, fue el guión de un recuerdo: es una herida abierta. Todo comienza con una búsqueda casi inocente -la genealogía como excusa-, de Pablo Sandes que no tarda en descubrir a su antepasado que lo enfrenta a él mismo. ¿Y si el rostro que mira desde un daguerrotipo antiguo pertenece a un asesino, y ese rostro lleva su apellido?

Agradecimientos al personal de la Hemeroteca de la Biblioteca Pública General San Martín de Mendoza, al Archivo General de la Nación, al Archivo General de Mendoza y al Cementerio de la Ciudad de Mendoza.